|

Multifokalität

|

Multifokal bezeichnet in der Medizin das Auftreten mehrerer pathologischer Herde in einem Organ oder Gewebe, die räumlich getrennt sind, aber nicht diffus oder systemisch verteilt wie bei disseminierten Prozessen.

Verwendung in der Medizin

- Multifokales Tumorwachstum: z. B. beim Mammakarzinom oder Prostatakarzinom mit mehreren unabhängigen Tumorherden innerhalb desselben Organs.

- Multifokale Infektion: gleichzeitige entzündliche Herde in einem Organ, z. B. multifokale Pneumonie oder Osteomyelitis.

- Neurologie: multifokale Läsionen z. B. bei Multipler Sklerose oder ZNS-Vaskulitiden.

Abgrenzung

- Fokal: ein einzelner, umschriebener Herd.

- Disseminiert: weiträumige, systemisch oder über mehrere Organe verstreute Ausbreitung.

|

|

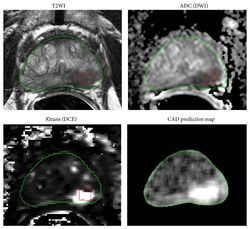

multiparametrische MRT

|

Die multiparametrische Magnetresonanztomographie (mpMRT) kombiniert verschiedene MRT-Sequenzen, um anatomische und funktionelle Informationen über Gewebe oder Organe zu liefern. Sie wird häufig für die Diagnostik von Tumoren, entzündlichen Erkrankungen und strukturellen Anomalien eingesetzt. Moderne mpMRT-Systeme nutzen KI-Algorithmen, um die Analyse von Bilddaten zu automatisieren, die Erkennung von Tumoren zu verbessern und die Befundinterpretation zu standardisieren. Besonders etabliert bei der Prostata-Diagnostik.

- Benutzte Sequenzen:

- T2-gewichtete Bildgebung: Liefert hochauflösende anatomische Bilder zur Beurteilung der Gewebearchitektur. Besonders nützlich bei der Analyse von Organen wie Prostata, Leber oder Gehirn.

- Diffusionsgewichtete Bildgebung (DWI): Misst die Bewegung von Wasser im Gewebe. Tumoren und entzündliche Prozesse zeigen oft eine eingeschränkte Diffusion.

- Dynamic Contrast-Enhanced (DCE) Bildgebung: Analysiert die Perfusion von Kontrastmittel im Gewebe. Bietet Hinweise auf die Durchblutung und Kapillarpermeabilität, z. B. bei der Tumordiagnostik.

- Anwendungsbereiche:

- Erkennung und Charakterisierung von Tumoren (z. B. Prostata-, Brust- oder Lebertumoren).

- Unterscheidung zwischen malignen und benignen Läsionen.

- Staging von Krebserkrankungen und Überwachung des Therapieansprechens.

- Diagnostik entzündlicher Erkrankungen (z. B. entzündliche Darmerkrankungen).

- Beurteilung von strukturellen Anomalien und funktionellen Veränderungen in Organen wie Gehirn oder Herz.

Synonyms -

mpMRT

|

|

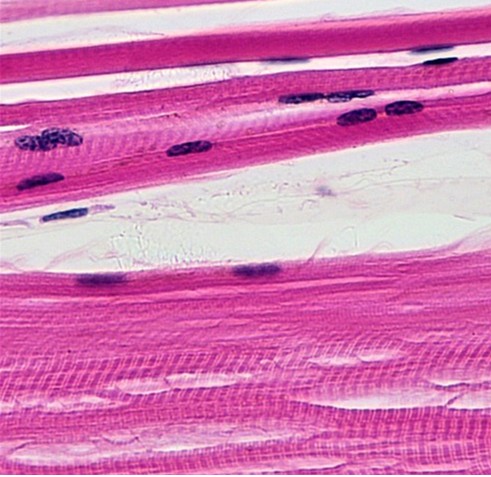

Muskulatur

|

Muskulatur ist das kontraktile Gewebe des Körpers. Sie ermöglicht aktive Bewegung, Stabilisierung, Wärmeerzeugung und die Steuerung viszeraler Funktionen. Muskelzellen (Myozyten) enthalten kontraktile Filamente (Aktin, Myosin) und sind je nach Typ unterschiedlich organisiert.

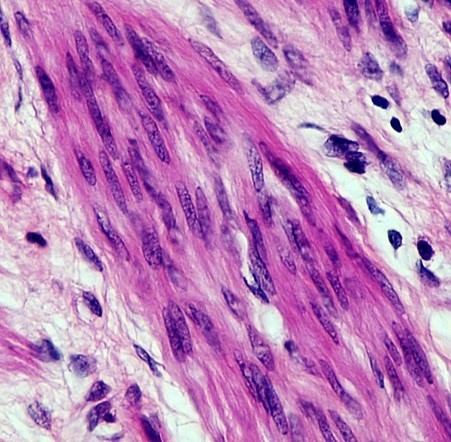

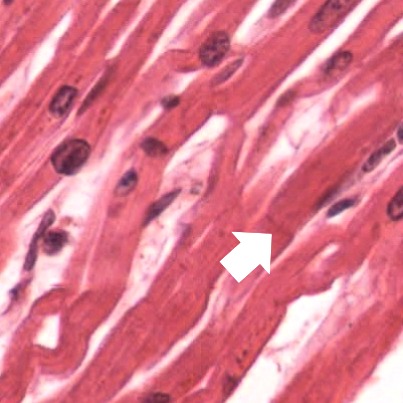

Typen

- Skelettmuskulatur (Desmin+, MyoD1+, Myogenin+):

Quer gestreift, willkürlich innerviert; zylinderförmige, vielkernige Fasern, in motorischen Einheiten organisiert

- Glatte Muskulatur (SMA+, Caldesmon+, H-Caldesmon+):

Spindelförmige, einkernige Zellen; unwillkürlich, langsam und rhythmisch aktiv (z. B. Peristaltik, Vasomotorik)

- Herzmuskulatur (Desmin+, Troponin T/I+, Myoglobin+):

Quer gestreift, einkernig, verzweigt; autonom aktiv mit Glanzstreifen (Disci intercalares)

Aufbau (Skelettmuskulatur)

- Muskelfaser: Syncytium aus Myofibrillen mit Sarkomeren (Z-Scheiben, I- und A-Banden)

- Faszikel: Primäre Bündel aus Muskelfasern, umgeben von Perimysium

- Gesamtmuskel: Umhüllt von Epimysium, Sehnenansatz am Skelett

Klinische Relevanz

- Myopathien: Degenerative oder genetische Muskelkrankheiten (z. B. Muskeldystrophie Typ Duchenne)

- Muskelatrophie: Rückbildung bei Inaktivität, Kachexie oder neurologischen Störungen

- Verletzungen: Zerrung, Faserriss, Ruptur oder Prellung bei mechanischer Überlastung

Synonyms -

Muskel,Muskeln,muskulär,muskuläre,muskuläres,Herzmuskel,Skelletmuskel,glatte Muskulatur,Muskelzellen,Muskelgewebe

|

|

Mutation

|

Eine Mutation ist eine dauerhafte Veränderung der DNA-Sequenz in den Genen eines Organismus. Diese Veränderung kann verschiedene Formen annehmen, wie beispielsweise das Ersetzen, Einfügen oder Löschen von Nukleotid-Bausteinen der DNA. Mutationen können zufällig bei der Zellteilung entstehen, also spontan auftreten, oder durch exogene Faktoren wie ionisierende Strahlung, Chemikalien und bestimmte Viren induziert werden.

Es gibt verschiedene Typen von Mutationen, wie Punktmutationen (Veränderung eines einzelnen Basenpaars), Deletionen (Verlust von DNA-Abschnitten), Insertionen (Einfügen von zusätzlichen DNA-Stücken) oder Chromosomenmutationen (größere strukturelle Veränderungen). Manche Mutationen haben keine Auswirkungen auf die Genfunktion und bleiben "stumm" oder neutral. Andere hingegen können die Genaktivität beeinflussen oder dazu führen, dass Proteine fehlerhaft oder gar nicht gebildet werden.

Mutationen spielen eine wichtige Rolle in der Evolution, da sie genetische Vielfalt schaffen, die an natürliche Selektion und Anpassung geknüpft ist. Gleichzeitig können Mutationen auch zur Entstehung von Krankheiten beitragen, insbesondere wenn sie Gene betreffen, die Zellwachstum und -teilung regulieren, wie es bei vielen Krebserkrankungen der Fall ist.

Synonyms -

Mutationen

|

|

Mutationslast

|

Die Mutationslast (Tumor Mutational Burden, TMB) bezeichnet die Anzahl somatischer Mutationen pro Megabase (Mb) Tumorgenom, ermittelt meist durch Next-Generation Sequencing (NGS). Sie spiegelt das Ausmaß genetischer Veränderungen einer Tumorzellpopulation wider.

Molekularer Hintergrund

- Hohe TMB entsteht durch DNA-Reparaturdefekte (z. B. Mismatch-Repair-Mangel, POLE/POLD1-Mutationen, UV- oder Tabakschäden)

- Erhöhte Zahl an Neoantigenen → verstärkte Immunerkennung möglich

Pathologische & klinische Bedeutung

- Prädiktiver Marker für das Ansprechen auf Immuncheckpoint-Inhibitoren (z. B. Anti-PD-1/PD-L1)

- Diagnostisch: Hinweis auf zugrunde liegende Reparaturdefekte oder Mutagenexposition

- Hohe TMB z. B. bei Melanom, NSCLC, MSI-H-Karzinomen

Synonyms -

Tumor Mutational Burden,TMB

|

|

Muzin

|

Muzin ist ein schleimbildendes Glykoprotein, das von bestimmten Epithelzellen produziert wird und eine gelartige Substanz bildet. Es dient vor allem als Schutzschicht auf Schleimhäuten, indem es Feuchtigkeit speichert und Gewebe vor mechanischer Belastung sowie Infektionen schützt. Muzinös bezeichnet in der Pathologie das Vorhandensein von Muzin in Geweben oder Tumoren. Muzinöse Tumoren zeichnen sich durch eine hohe Produktion von Muzin aus, das sich in und um die Tumorzellen ansammelt und eine schleimige Konsistenz verleiht. Dies ist bei bestimmten Tumortypen z.B. des Magen-Darm-Trakts und der Eierstöcke zu beobachten.

Synonyms -

Mucin, muzinös, muzinöse, mucinöse, Muzinproduktion, Mucinproduktion, mukös, muköse,Muzinschicht

|

|

Mykobakteriose

|

Mykobakteriosen sind Infektionen durch nicht-tuberkulöse Mykobakterien (NTM), auch „atypische Mykobakterien“ genannt. Sie unterscheiden sich von Mycobacterium tuberculosis und treten v. a. bei immungeschwächten Personen oder strukturellen Lungenerkrankungen auf.

Erreger und Vorkommen

- Häufige NTM: Mycobacterium avium complex (MAC), M. kansasii, M. abscessus, M. fortuitum

- Vorkommen: Umweltmykobakterien – in Wasser, Erde, Staub, Biofilmen

- Übertragung: Aerogen, seltener kutan oder nosokomial

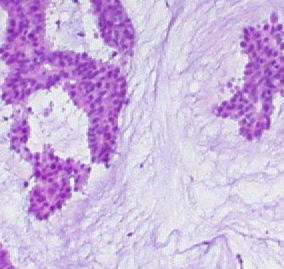

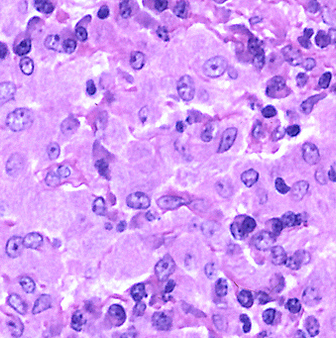

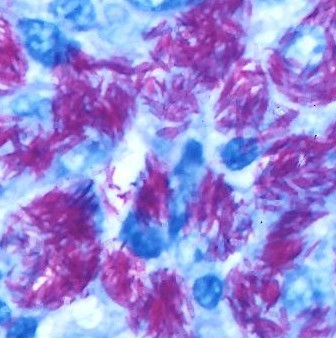

Histologie

Klinische Manifestationen

- Pulmonal: Chronischer Husten, Infiltrate, Kavernen (ähnlich TBC)

- Disseminiert: v. a. bei HIV/AIDS – Fieber, Gewichtsverlust, Organdissemination (z. B. MAC)

- Kutan: Nodule, Ulzera, Abszesse (z. B. nach Verletzungen oder OP)

Diagnostik und Relevanz

- Nachweis: Ziehl-Neelsen, Kultur, PCR – Erregeridentifikation essenziell

- Therapie: Abhängig vom Erreger (z. B. Makrolide + Ethambutol bei MAC)

- Wichtig: Abgrenzung zu Tuberkulose klinisch und mikrobiologisch notwendig

Synonyms -

MAC

|

|

Nekrose

|

Nekrose – Definition und Bedeutung

Nekrose bezeichnet den nicht-regulierten Zelltod infolge exogener Schädigung (z. B. Ischämie, Infektion, Toxine, Traumata), bei dem es zum Verlust der Zellmembranintegrität und einer entzündlichen Gewebsreaktion kommt. Histologisch zeigen sich Zellschwellung, Kernzerfall (Karyolyse, Karyorrhexis, Pyknose) und eosinophile Zytoplasmafärbung.

Formen der Nekrose

- Koagulationsnekrose: Typisch bei ischämischen Infarkten (z. B. Herz, Niere). Zellstrukturen bleiben zunächst erhalten, zytoplasmatisch homogen eosinophil.

- Kolliquationsnekrose: Gewebeverflüssigung durch autolytische Enzyme, v. a. im ZNS und bei bakteriellen Infektionen.

- Hyaline Nekrose: Homogen eosinophile, kernlose Strukturen. Vorkommen z. B. in Gefäßwänden (Hypertonie, Vaskulitiden) oder Plazenta, Tumoren.

- Verkäsende Nekrose: Kombination aus Koagulations- und Kolliquationsnekrose. Typisch bei tuberkulösen Granulomen – zentrale, strukturlose, krümelig-weiße Masse mit nekrotischem Material und epitheloidzelligem Randwall.

Klinische und pathologische Relevanz

- Form und Lokalisation der Nekrose geben Hinweise auf Ursache und Pathogenese.

- Immer mit entzündlicher Reaktion assoziiert (v. a. neutrophile Granulozyten, später Makrophagen).

- In der Tumorpathologie Hinweis auf Hypoxie, rasches Wachstum oder Therapieeffekt (z. B. hyaline Nekrosen bei Sarkomen oder Nierenzellkarzinomen).

Synonyms -

Nekrosen,nekrotisch,nekrotische,nekrotisches

|

|

NET

|

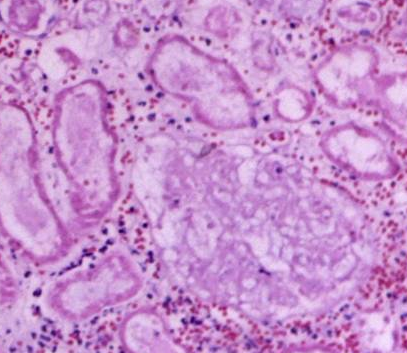

Neuroendokrine Tumoren (NET) sind epithelial abgeleitete Neoplasien mit neuroendokriner Differenzierung. Sie können in nahezu allen Organen auftreten, besonders häufig im Gastrointestinaltrakt und der Lunge. NETs sind meist langsam wachsend, können aber auch metastasieren.

Histologische Merkmale

- Monomorphes Zellbild mit "salt-and-pepper"-Chromatin

- Organotypisches Wachstum: trabekulär, insulär, rosettenbildend

- Immunhistochemie: Synaptophysin+, Chromogranin A+, CD56+

Gastrale NETs werden unterteilt in:

- Typ 1: Assoziiert mit atrophischer Gastritis und Hypergastrinämie, meist multipel und klein, sehr gute Prognose

- Typ 2: Im Rahmen eines MEN1-assoziierten Gastrinoms (Zollinger-Ellison-Syndrom), ebenfalls gastrinabhängig

- Typ 3: Sporadisch, nicht gastrinabhängig, solitär, aggressiver Verlauf

Grading (nach WHO)

- NET G1: Niedrig proliferierend (Ki-67 ≤2%)

- NET G2: Mittlere Proliferation (Ki-67 3–20%)

- NET G3: Hoch proliferierend (Ki-67 >20%) – aber mit gut differenzierter Morphologie

Abgrenzung

- NEC (Neuroendokrines Karzinom): Undifferenzierte, hochmaligne Tumoren mit hohem Ki-67 (>55%), z. B. kleinzellig oder großzellig

- MiNEN: Gemischte Tumoren mit neuroendokriner und nicht-neuroendokriner Komponente (≥30 % jeweils)

Klinische Relevanz

- Funktionelle NETs produzieren Hormone (z. B. Serotonin, Insulin) → spezifische Symptome (z. B. Karzinoid-Syndrom)

- Therapie abhängig von Lokalisation, Grading, Metastasierung und Hormonproduktion

- Zielgerichtete Therapien: Somatostatin-Analoga, mTOR-Inhibitoren (z. B. Everolimus), PRRT

Synonyms -

neuroendokriner Tumor,NETs

|

|

neutrophiler Granulozyt

|

Neutrophile Granulozyten sind die häufigsten Leukozyten im peripheren Blut (50–70 % der Leukozyten, Normwert: 1500–7500/µL) und gehören zur angeborenen Immunabwehr. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Bekämpfung von bakteriellen Infektionen durch Phagozytose und die Freisetzung antimikrobieller Substanzen.

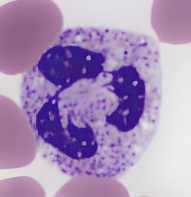

Morphologie und Eigenschaften

- Segmentierter Zellkern mit 2–5 Lappen (segmentkernig) oder stabförmigem Kern (stabkernig, Normwert: < 5 %)

- Zytoplasma mit Granula: Enthält azurophile (primäre), spezifische (sekundäre) und gelatinasehaltige (tertiäre) Granula

- Färbung: Neutrophil (keine starke Anfärbung mit sauren oder basischen Farbstoffen)

Funktion

- Phagozytose: Aufnahme und Zerstörung von Pathogenen

- Degranulation: Freisetzung von Enzymen wie Myeloperoxidase und Defensinen

- NETs (Neutrophil Extracellular Traps): DNA-Freisetzung zur Pathogenabwehr

Klinische Relevanz

- Neutrophilie: Erhöhte Werte (>7500/µL) bei bakteriellen Infektionen, Entzündungen oder myeloproliferativen Erkrankungen

- Neutropenie: Verminderte Anzahl (<1500/µL) bei Chemotherapie, Knochenmarkserkrankungen oder schweren Infektionen

- Linksverschiebung: Vermehrtes Auftreten unreifer neutrophiler Vorstufen im Blut (z. B. bei akuten Infektionen, >5 % Stabkernige)

Synonyms -

Neutrophilen,neutrophile Granulozyten,Neutrophile,Neutrophile Granulozyten,neutrophilen Granulozyten,neutrophile Granulozyten,neutrophile Infiltrate

|

|

Next-Generation-Sequencing

|

Next-Generation-Sequencing (NGS) ist eine Hochdurchsatz-Sequenziertechnologie, die eine parallele Analyse von DNA- oder RNA-Sequenzen ermöglicht. Im Gegensatz zur klassischen Sanger-Sequenzierung erlaubt NGS die gleichzeitige Sequenzierung von Millionen von Fragmenten, wodurch Mutationen, Genfusionen, Amplifikationen und Expressionsmuster effizient erfasst werden können.

Methoden und Ansätze

- Whole-Genome-Sequencing (WGS): Sequenzierung des gesamten Genoms.

- Whole-Exome-Sequencing (WES): Analyse der proteinkodierenden Regionen (~1 % des Genoms).

- Targeted Sequencing: Fokussierte Untersuchung spezifischer Gene oder Genpanels.

- RNA-Sequencing (RNA-Seq): Erfassung der Genexpression und Fusionstranskripte.

Pathologische Relevanz

- Onkologie: Erkennung von somatischen Mutationen, Treibermutationen (z. B. EGFR, KRAS, PIK3CA) und Tumormutationslast (TMB).

- Erbkrankheiten: Identifikation monogener Erkrankungen.

- Infektionsdiagnostik: Detektion viraler und bakterieller Pathogene.

Diagnostik

- NGS wird in der personalisierten Medizin zur gezielten Therapieentscheidung genutzt.

- Analysen erfolgen aus Tumorgewebe oder zirkulierender Tumor-DNA (ctDNA).

Therapeutische Relevanz

Synonyms -

NGS

|

|

NF-κB

|

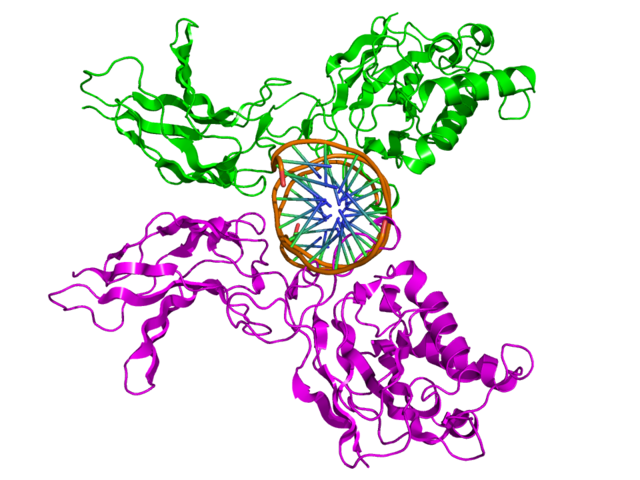

NF-κB (Nuclear Factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) bezeichnet eine Familie von Transkriptionsfaktoren aus der Rel-Protein-Familie, die als Homo- oder Heterodimere wirken. NF-κB reguliert die Expression zahlreicher Gene, die an Entzündung, Immunantwort, Zellproliferation und Apoptose beteiligt sind, und kann in vielen Zelltypen aktiviert werden.

Aktivierung und Funktion

- Im Ruhezustand im Zytoplasma durch Bindung an IκB-Inhibitorproteine inaktiviert.

- Aktivierung durch Reize wie zytokine (z. B. TNF-α, IL-1), Pathogene, oxidativer Stress.

- Nach Dissoziation von IκB Translokation in den Zellkern → Aktivierung proinflammatorischer Gene (z. B. IL-6, COX-2, TNF-α).

Pathologische Relevanz

- Chronisch erhöhte NF-κB-Aktivität bei chronisch-entzündlichen Erkrankungen (z. B. CED, Rheumatoide Arthritis).

- Wichtiger Mechanismus in der Tumorentstehung (z. B. Kolonkarzinom, MALT-Lymphom), v. a. durch Förderung von Zellüberleben und Entzündung.

Klinische Relevanz

- Therapeutischer Angriffspunkt in der Immuntherapie und Krebstherapie.

- Inhibitoren von NF-κB-Signalwegen werden experimentell untersucht (z. B. Bortezomib bei hämatologischen Neoplasien).

|

|

NKX3.1

|

NKX3.1 ist ein nukleärer Transkriptionsfaktor, der eine zentrale Rolle in der Entwicklung und Homöostase der Prostata spielt (NK-Homeobox-Familie). Das Gen befindet sich auf Chromosom 8p21 und fungiert als Tumorsuppressor. Immunhistochemisch zeigt NKX3.1 eine nukleäre Färbung und dient als hochspezifischer Marker für Prostatakarzinome.

Expression in Tumoren

- NKX3.1-positiv:

- Prostatakarzinome (NKX3.1+, PSA+, PSMA+, CK7-/CK20-)

- Selten in metastasierten duktalen Prostatakarzinomen (variable Expression)

- Seltene Expression in Speicheldrüsentumoren (z. B. Azinuszellkarzinom)

- NKX3.1-negativ:

Klinische Relevanz

- Hochspezifischer Marker für metastatische Prostatakarzinome, insbesondere wenn PSA nicht mehr exprimiert wird

- Hilfreich zur Unterscheidung von Prostatakarzinomen und Urothelkarzinomen

- Verlust oder Mutation von NKX3.1 häufig in fortgeschrittenen Prostatatumoren nachweisbar

|

|

Noxe

|

Noxe (von griech. "noxae" = Schaden) bezeichnet in der Medizin einen schädigenden Einfluss auf Zellen, Gewebe oder den Gesamtorganismus. Noxen können physikalischer, chemischer, biologischer oder psychischer Natur sein und eine reversible oder irreversible Zell- oder Gewebeschädigung verursachen.

Beispiele für Noxen

- Physikalisch: Strahlung, Hitze, Kälte, Trauma

- Chemisch: Toxine, Medikamente, Säuren/Basen

- Biologisch: Bakterien, Viren, Parasiten

- Immunologisch: Autoimmunreaktionen, Transplantatabstoßung

- Psychisch/sozial: Stress, soziale Isolation (v. a. in psychosomatischem Kontext)

Klinische Relevanz

- Die Art, Dauer und Intensität der Noxe bestimmen die Gewebereaktion (z. B. reversible Schädigung, Nekrose, Apoptose).

- Noxen sind zentrale Auslöser vieler pathologischer Prozesse und Erkrankungen.

Synonyms -

Noxen

|

|

Nrf2/ARE-Pfad

|

Der Nrf2/ARE-Pfad (nuclear factor erythroid 2–related factor 2 / antioxidant response element) ist ein zentraler zellulärer Signalweg zur Regulation der antioxidativen Abwehr und des zellulären Stressmanagements. Er schützt Zellen vor oxidativem Stress, Elektrophilen und toxischen Substanzen.

Mechanismus

- Unter physiologischen Bedingungen ist Nrf2 an KEAP1 gebunden und wird im Proteasom abgebaut.

- Bei oxidativem Stress wird KEAP1 inaktiviert → Nrf2 akkumuliert und transloziert in den Zellkern.

- Dort bindet Nrf2 an das antioxidant response element (ARE) in der Promotorregion von Zielgenen.

- Aktiviert die Expression zellschützender Gene: Glutathion-Synthese, Hämoxygenase-1 (HO-1), NAD(P)H:Quinon-Oxidoreduktase 1 (NQO1) u. a.

Pathologische Relevanz

- Schutzmechanismus: Wichtige Rolle bei Entgiftung, Redox-Homöostase und Entzündungshemmung.

- Tumorbiologie: In vielen Tumoren ist der Nrf2-Pfad konstitutiv aktiviert → Schutz vor Chemotherapie, Förderung von Zellüberleben und Proliferation.

Klinische Relevanz

- Therapeutisches Ziel in chronisch-entzündlichen Erkrankungen, neurodegenerativen Erkrankungen und Krebs.

- Modulatoren des Nrf2/ARE-Pfads werden als zellschützende oder antitumorale Wirkstoffe erforscht.

|