|

Bolusobstruktion

|

Bolusobstruktion (auch: Bolusimpaktion) bezeichnet eine akute mechanische Blockade eines Hohlorgans durch einen Nahrungsbolus oder ein Fremdmaterial. Am häufigsten ist der ÖsophagusPathophysiologie

- Ein nicht ausreichend zerkleinerter oder klebriger Nahrungsbolus (z. B. Fleisch) bleibt im Ösophagus stecken

- Begünstigt durch: Motilitätsstörungen, Refluxstrikturen, Ösophagustumoren, Ringe/Membranen

- Kann zu Schleimhautulzerationen, Perforation oder Blutung führen

Bolustod – klinisches Sonderphänomen

- Plötzlicher Tod nach Verschlucken, z. B. bei vagaler Reflexinduktion (N. vagus) durch Bolus im Ösophagus

- → führt zu Bradykardie, Asystolie oder reflektorischem Herzstillstand

- Oft ohne makroskopisch erkennbare Obstruktion in der Obduktion

Klinische Relevanz

- Symptome: Akute Dysphagie, retrosternaler Druck, Speichelfluss, evtl. Erbrechen

- Diagnostik: Endoskopie zur Visualisierung und Entfernung

- Therapie: Endoskopische Bergung, ggf. Abklärung struktureller Ursachen

- Prävention: Gründliches Kauen, Vermeidung großer Bissen bei Risikopatienten

Synonyms -

Bolusimpaktion,Bolutod,Bolusimpakt

|

|

BRAF

|

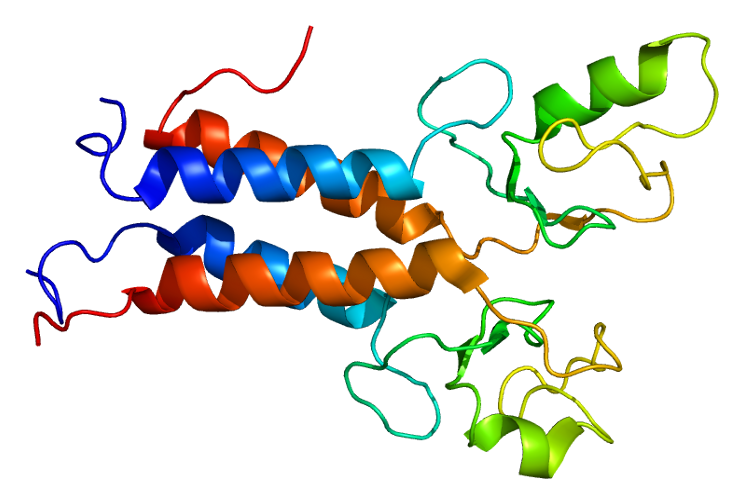

Gen: Protoonkogen auf Chromosom 7q34.

Funktion: Kodiert für die Serin/Threonin-Proteinkinase B-Raf, die eine Schlüsselrolle im MAPK/ERK-Signalweg spielt und somit Zellteilung, -differenzierung und -sekretion reguliert.

Lokalisation: Vorwiegend im Zytoplasma, wo es als Teil des RAS/RAF/MEK/ERK-Signalwegs fungiert.

Erkrankungen

- Krebs: Mutationen im BRAF-Gen, insbesondere die V600E-Mutation, sind häufig in Melanomen, Schilddrüsenkarzinomen, kolorektalen Karzinomen und anderen Tumoren nachweisbar und führen zu unkontrolliertem Zellwachstum.

- Cardiofaziokutanes Syndrom: Keimbahnmutationen in BRAF können zu dieser Entwicklungsstörung mit Herzfehlern, charakteristischen Gesichtszügen und Hautanomalien führen.

Molekulare Merkmale

- Mutationen: Aktivierende Punktmutationen, wie V600E, resultieren in einer konstitutiven Aktivierung der Kinase und somit in einer dauerhaften Stimulation des MAPK/ERK-Signalwegs.

- Signalwege: B-Raf ist ein zentraler Bestandteil des MAPK/ERK-Signalwegs und vermittelt Signale von Zelloberflächenrezeptoren zu nukleären Effektoren, die für Zellproliferation und -differenzierung verantwortlich sind.

Kurz: BRAF ist ein essentielles Gen in der Regulation des Zellwachstums, dessen Mutationen häufig zur Onkogenese beitragen.

|

|

BRCA

|

BRCA1 (Chromosom 17) und BRCA2 (Chromosom 13) sind Tumorsuppressorgene, die an der Reparatur von DNA-Doppelstrangbrüchen durch homologe Rekombination beteiligt sind. Mutationen in diesen Genen führen zu homologer Rekombinationsdefizienz (HRD) und erhöhen das Risiko für Brust-, Eierstock-, Prostata- und Pankreaskrebs.

HRD (Homologe Rekombinationsdefizienz)

HRD entsteht, wenn der Reparaturmechanismus durch BRCA-Mutationen oder andere Defekte (z. B. ATM, CHEK2, PALB2, RAD51, FANCA, BARD1) gestört ist. Dies führt zu genetischer Instabilität, was das Tumorwachstum fördert, aber auch eine Angreifbarkeit durch PARP-Inhibitoren bietet.

Diagnostik

- BRCA-Gentests: Suchen nach Keimbahn- oder somatischen Mutationen in BRCA1/2.

Lebenszeitrisiko bei BRCA-Mutationen:

- BRCA1: bis zu 60–80 % Risiko für Mammakarzinome, bis zu 40–60 % Risiko für Ovarialkarzinome.

- BRCA2: bis zu 50–70 % Risiko Mammakarzinome, bis zu 10–30 % Risiko für Ovarialkarzinome.

- HRD-Tests: Überprüfen zusätzlich andere genetische Marker wie LOH (Loss of Heterozygosity), TAI (Telomeric Allelic Imbalance) und LST (Large-Scale State Transitions), um die gesamte HRD-Last zu bestimmen.

- Anwendungen: Entscheidend für die Auswahl von PARP-Inhibitoren (z.B. Olaparib) bei verschiedenen Tumoren (z. B. Ovarial- und Prostatakarzinom).

Synonyms -

BRCA1,BRCA2,BRCA2-Mutation,BRCA2-Mutationen,BRCA1-Mutation,BRCA1-Mutationen

|

|

Brustschmerz

|

Brustschmerzen (thorakale Schmerzen) sind ein unspezifisches Symptom, das aus dem Brustkorb oder seinen angrenzenden Strukturen stammt. Sie können kardiovaskuläre, pulmonale, gastrointestinale, muskuloskelettale oder psychogene Ursachen haben.

Häufige Ursachen

- Kardiovaskulär: Angina pectoris, Myokardinfarkt, Perikarditis, Aortendissektion

- Pulmonal: Lungenembolie, Pneumothorax, Pleuritis

- Gastrointestinal: Refluxkrankheit, Ösophagitis, Spasmus, Ulkus

- Muskuloskelettal: Interkostalneuralgie, Muskelverspannung, Rippenprellung

- Psychogen: Panikattacke, somatoforme Störung

Charakteristika

- Stechend, drückend, brennend oder ziehend

- Lokalisiert oder ausstrahlend (z. B. in Arm, Rücken, Hals)

- Belastungsabhängig oder in Ruhe auftretend

Klinische Relevanz

- Akute Brustschmerzen mit Red Flags (z. B. Dyspnoe, Synkope, Blässe) erfordern sofortige Abklärung zur Ausschluss lebensbedrohlicher Ursachen

- Diagnostik: Anamnese, EKG, Labor (z. B. Troponin), Bildgebung (CT, Echo, Röntgen)

Synonyms -

Brustschmerzen

|

|

Budesonid

|

Budesonid ist ein synthetisches Glukokortikoid mit starker lokaler, entzündungshemmender Wirkung und geringer systemischer Bioverfügbarkeit. Es wird in der Therapie chronisch-entzündlicher Erkrankungen eingesetzt, vor allem im Gastrointestinaltrakt, in den Atemwegen und bei autoimmunen Lebererkrankungen.

Wirkmechanismus

- Bindung an den Glukokortikoidrezeptor → Translokation in den Zellkern → Hemmung proinflammatorischer Zytokine (z. B. TNF-α, IL-1, IL-6)

- Stabilisierung von Zellmembranen, Hemmung der Leukozytenmigration und Reduktion der Kapillarpermeabilität

Indikationen

- Morbus Crohn: Besonders bei Befall des terminalen Ileums und proximalen Kolons (orale, magensaftresistente Formulierung)

- Colitis mikroskopica: Lymphozytäre und kollagene Kolitis

- Asthma bronchiale und COPD: Als inhalatives Kortikosteroid (ICS)

- Autoimmune Hepatitis (leichte Formen): Off-Label bei Unverträglichkeit systemischer Steroide

Pharmakokinetik

- Hoher First-Pass-Effekt in der Leber → geringe systemische Bioverfügbarkeit (~10–15 %)

- Minimiertes Risiko systemischer Nebenwirkungen im Vergleich zu Prednisolon

Klinische Relevanz

- Effektive lokal begrenzte Entzündungshemmung

- Gute Verträglichkeit bei längerer Anwendung in definierten Dosierungen

- Individuelle Therapieanpassung bei systemischer Vorerkrankung oder Leberbeteiligung notwendig

|

|

Candida spec.

|

Candida ist eine Gattung von Hefepilzen (Sproßpilen), die als opportunistische Pathogene beim Menschen auftreten. Sie sind Teil der normalen Schleimhautflora (z. B. im Mund, Darm, Genitaltrakt), können jedoch bei gestörter Immunabwehr oder Dysbiose infektiös werden.

Wichtige Arten

- Candida albicans: Häufigster Erreger von Kandidosen; bildet Pseudohyphen, Keimschläuche

- Candida glabrata: Weniger virulent, aber oft azolresistent

- Candida krusei, Candida tropicalis, Candida parapsilosis: Relevanz in nosokomialen Infektionen

- Candida auris: Emerging pathogen mit hoher Resistenz und Ausbruchsrisiko

Pathophysiologie

- Transition von Hefeform zu invasiven Pseudohyphen (v. a. C. albicans)

- Adhäsion an Epithel, Biofilmbildung, Enzymsekretion (Proteasen, Phospholipasen)

- Immunevasion durch Maskierung von β-Glucanen (z. B. durch Mannan)

Klinische Relevanz

- Mukokutane Kandidosen: Mundsoor, Vulvovaginitis, Windelsoor

- Invasive Kandidose: z. B. Candidämie, Candida-Endokarditis, Peritonitis – v. a. bei Intensivpatienten, Neutropenie

- Diagnostik: Mikroskopie, Kultur, PCR, β-D-Glucan-Test, Keimschlauchtest (nur C. albicans)

- Therapie: Fluconazol, Echinocandine, Amphotericin B (abhängig von Spezies und Resistenzlage)

Synonyms -

Candida

|

|

CDKN2A

|

| Eigenschaft | Details |

|---|

| Gen-Standort |

Chromosom 9p21 |

| Kodierte Proteine |

- p16INK4a: Hemmt CDK4/6, blockiert den Zellzyklus (G1/S-Übergang).

- p14ARF: Stabilisiert p53 durch Hemmung von MDM2.

|

| Funktion |

Tumorsuppressor, Zellzyklusregulation, Apoptoseförderung. |

| Assoziierte Tumoren |

Melanom, Pankreaskarzinom, Glioblastom, Kopf-Hals-Karzinom, u. a. |

| Familiäres Risiko |

Keimbahnmutationen bei familiärem Melanomsyndrom und erhöhtem Pankreaskarzinomrisiko. |

| Mutationen |

Deletionen, Punktmutationen oder epigenetische Inaktivierung in vielen Tumorarten. |

| Diagnostische Bedeutung |

Marker für Tumorprogression und familiäres Melanom. |

| Therapeutische Relevanz |

Ziel bei CDK4/6-Inhibitoren wie Palbociclib zur Zellzykluskontrolle. |

|

|

CDX2

|

CDX2 ist ein nukleärer Transkriptionsfaktor, der eine zentrale Rolle in der Differenzierung und Homöostase des intestinalen Epithels spielt. Es dient als wichtiger immunhistochemischer Marker zur Identifikation gastrointestinaler Tumoren und zeigt eine nukleäre Färbung.

Expression in Tumoren

- CDX2-positiv:

- CDX2-negativ:

- Lungenkarzinome (CDX2-, CK7+, TTF-1+)

- Mammakarzinome (CDX2-, CK7+, GATA3+)

- Hepatozelluläres Karzinom (CDX2-, HepPar-1+, Arginase-1+)

- Prostatakarzinom (CDX2-, CK7-, NKX3.1+, PSA+)

- Urothelkarzinome (CDX2-, CK20+, CK7+, GATA3+)

Klinische Relevanz

- Wichtiger Marker zur Identifikation gastrointestinaler Tumoren

- Kombiniert mit CK20 zur Abgrenzung von anderen Adenokarzinomen

- Ergänzung durch weitere Marker wie GATA3 (urotheliale Tumoren, Mammakarzinome) und TTF-1 (pulmonale Tumoren)

Synonyms -

CDX2+,CDX2:

|

|

Ceroid

|

Ceroid ist ein pathologisches, intrazelluläres Abfallpigment, das aus oxidierten Lipid- und Proteinresten besteht. Es ähnelt Lipofuszin morphologisch, unterscheidet sich jedoch durch seinen krankhaften Charakter und seine Anfärbbarkeit.

Entstehung

- Bildung bei oxidativem Stress, chronischer Zellschädigung oder gestörtem Lipidabbau

- Akkumulation in Makrophagen, Leberzellen, Nervenzellen bei bestimmten Erkrankungen

- Kann auch Bestandteil von Granulomen, Tumoren oder degenerativem Gewebe sein

Histologie

- Fein- bis grobkörniges, gelb-bräunliches Pigment, ähnlich Lipofuszin

- Schwach autofluoreszent, Sudan-positiv (lipidhaltig), oft säurefest

- Unterscheidung zu Lipofuszin: Ceroid ist positiv mit PAS und Ziehl-Neelsen

Klinische Relevanz

- Pathologisches Pigment: z. B. bei chronischen Entzündungen, Ceroid-Hepatose, Tumoren

- Neurodegenerative Erkrankungen: Bestandteil der Ceroid-Lipofuszinose (NCL)

- Differenzialdiagnose: Abgrenzung zu: Lipofuszin (physiologisch, PAS-negativ), Hämosiderin (Berliner-Blau-positiv), Melanin (bleichbar, nicht lipidhaltig)

|

|

Checkpoint-Inhibitoren

|

Immun-Checkpoint-Inhibitoren sind monoklonale Antikörper, die immunologische Kontrollpunkte blockieren und dadurch die T-Zell-vermittelte Immunantwort gegen Tumorzellen verstärken. Sie werden in der Onkologie zur Therapie verschiedener solider Tumoren und hämatologischer Malignome eingesetzt.

Wichtige Checkpoint-Moleküle und Inhibitoren

- PD-1 (Programmed Cell Death Protein 1)

- Inhibitoren: Nivolumab, Pembrolizumab

- Hemmung verstärkt T-Zell-Aktivität gegen tumorspezifische Antigene

- PD-L1 (Programmed Death-Ligand 1)

- Inhibitoren: Atezolizumab, Durvalumab, Avelumab

- Blockade verhindert Tumorzellen-induzierte Immununterdrückung

- CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-Associated Protein 4)

- Inhibitor: Ipilimumab

- Reguliert frühe T-Zell-Aktivierung durch Blockade kostimulatorischer Signale

Therapeutische Relevanz

- Eingesetzt bei Melanom, NSCLC, Nierenzellkarzinom, HCC und anderen Malignomen

- Hohe Wirksamkeit insbesondere bei Tumoren mit hoher Mutationslast oder Mikrosatelliteninstabilität (MSI-H)

- Potenzielle Nebenwirkungen durch autoimmune Immunreaktionen (z. B. Kolitis, Hepatitis, Pneumonitis)

Synonyms -

Immun-Checkpoint-Therapie,Immun-Checkpoint-Inhibitoren

|

|

Chromatin

|

Chromatin ist das DNA-Protein-Komplexmaterial im Zellkern eukaryontischer Zellen, bestehend aus DNA, Histonen und nicht-histonischen Proteinen. Es organisiert das Genom, reguliert die Genexpression und ist in der Histologie (z. B. HE-Färbung) als basophile Kernsubstanz erkennbar.

Formen

- Euchromatin: Locker gepackt, transkriptionsaktiv, hell im Lichtmikroskop

- Heterochromatin: Dicht gepackt, transkriptionsinaktiv, dunkel im Lichtmikroskop

Molekularbiologie

- Nukleosom: DNA-Abschnitt um Histonoktamer gewickelt (H2A, H2B, H3, H4)

- Regulation: Histonmodifikationen (Acetylierung, Methylierung, Phosphorylierung) steuern Zugänglichkeit

- Chromatin-Remodeling-Komplexe: z. B. SWI/SNF beeinflussen Genexpression

Pathologische Bedeutung

- Veränderte Chromatinstruktur bei Tumorzellen (Hyperchromasie, grobe Chromatinverklumpung)

- Genetische Instabilität durch Defekte in Chromatin-Remodelling-Genen (z. B. SMARCB1)

- Diagnostischer Kernbefund in der Zytologie/Histologie (fein vs. grob granuliert, vesikulär, klumpig)

|

|

Chromothripsis

|

Chromothripsis (gr. „Zerbrechen des Chromosoms“) beschreibt ein einmaliges, massives genomisches Desaster, bei dem ein oder mehrere Chromosomen in Dutzende Fragmente zerfallen und anschließend fehlerhaft wieder zusammengefügt werden. Es führt zu lokalen, komplexen chromosomalen Rearrangements mit potenziell onkogenem Effekt.

Molekularer Mechanismus

- Auslöser: Fehlerhafte Mitose mit Chromosomenverlust → Mikronukleusbildung

- DNA-Schaden im Mikronukleus: Fragmentierung des betroffenen Chromosoms durch Replikationsstress, DNAse-Aktivität oder oxidativen Stress

- Zerfall des Mikronukleus → freies DNA-Material wird unkontrolliert durch Non-Homologous End Joining (NHEJ) oder alternative End-Joining-Mechanismen rekombiniert

- Ergebnis: Cluster aus Deletionen, Duplikationen, Inversionen sowie abrupt wechselnde Kopienzahlen („copy number oscillations“)

- Betroffene DNA kann onkogene Aktivität entfalten (z. B. Aktivierung von CDK4, MDM2, Verlust von TP53)

Pathologische Bedeutung

- Typisch bei: Glioblastom, Osteosarkom, Neuroblastom, CLL, Melanom

- Treiberereignis für Tumorprogression oder Therapie-Resistenz

- Assoziiert mit genomischer Instabilität, oft in Kombination mit TP53-Mutationen

Diagnostik

- Erkennbar durch Whole Genome Sequencing, SNP-Arrays, NGS

- Typisches Muster: >10 Rearrangements in lokalisiertem Bereich eines Chromosoms mit chaotischem „Zickzack“-Profil

|

|

Chronisch entzündliche Darmerkrankungen

|

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen (CED) umfassen Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Sie sind durch eine chronische Entzündung mit strukturellen Schleimhautveränderungen und erhöhtem Karzinomrisiko gekennzeichnet.

Pathologische Merkmale

- Morbus Crohn: Transmurale, segmentale Entzündung mit Granulomen, Fissuren und Strikturen (häufig im terminalen Ileum).

- Colitis ulcerosa: Kontinuierliche Mukosa- und Submukosaentzündung mit Kryptenabszessen, Pseudopolypen und Rektumbeteiligung.

Molekulare Mechanismen

Pathologische Folgen

Klinische Relevanz

- Histopathologie essenziell zur CED-Diagnostik.

- Dysplasie-Screening bei langjährigem Verlauf.

- Therapie: 5-Aminosalicylate (5-ASA, Sulfasalazin, Mesalazin), Immunsuppressiva, TNF-α- und JAK-Inhibitoren.

Synonyms -

Chronisch-entzündliche Darmerkrankungen,Chronisch entzündliche Darmerkrankungen:

|

|

CK20

|

Zytokeratin 20 (CK20) ist ein Intermediärfilamentprotein, das vor allem in epithelialen Zellen des Magen-Darm-Trakts, der Urothelschleimhaut und bestimmter Drüsen exprimiert wird. Es zeigt eine zytoplasmatische Färbung und dient als wichtiger immunhistochemischer Marker in der Tumordiagnostik.

Expression in Tumoren

- CK20-positiv:

- CK20-negativ:

- Lungenkarzinome (CK20-, CK7+, TTF-1+)

- Mammakarzinome (CK20-, CK7+, GATA3+)

- Ovarialkarzinome (CK20-, CK7+, PAX8+)

- Hepatozelluläres Karzinom (CK20-, HepPar-1+, Arginase-1+)

- Prostatakarzinom (CK20-, CK7-, NKX3.1+, PSA+)

Klinische Relevanz

- Wichtiger Marker zur Abgrenzung von gastrointestinalen (CK20+) und nicht-gastrointestinalen Karzinomen (CK20-)

- Kombination mit CK7 zur Differenzierung von Tumorentitäten

- Ergänzung durch weitere Marker wie CDX2 (darmassoziierte Tumoren), GATA3 (urotheliale Tumoren) und TTF-1 (Lungentumoren)

Synonyms -

CK20+,CK20:,Ck20

|

|

CK7

|

Zytokeratin 7 (CK7) ist ein Intermediärfilamentprotein, das vor allem in epithelialen Zellen exprimiert wird. Es dient als immunhistochemischer Marker zur Differenzierung epithelialer Tumoren und zeigt eine zytoplasmatische Färbung.

Expression in Tumoren

- CK7-positiv:

- Adenokarzinome der Lunge (CK7+, TTF-1+)

- Mammakarzinome (CK7+, GATA3+)

- Ovarialkarzinome (CK7+, PAX8+)

- Endometriumkarzinome (CK7+, PAX8+, ER+)

- Gallengangskarzinome (CK7+, CK19+, CA19-9+)

- Urothelkarzinome (CK7+, CK20+, GATA3+)

- CK7-negativ:

Klinische Relevanz

- Wichtiger Marker in der Differentialdiagnostik epithelialer Tumoren

- Kombiniert mit CK20 zur Unterscheidung gastrointestinaler und nicht-gastrointestinaler Karzinome

- Ergänzt durch weitere Marker wie TTF-1 (Lungenkarzinome), PAX8 (gynäkologische Tumoren) und CDX2 (darmassoziierte Tumoren)

Synonyms -

CK7:, CK7+,CK7 +

|

,

,